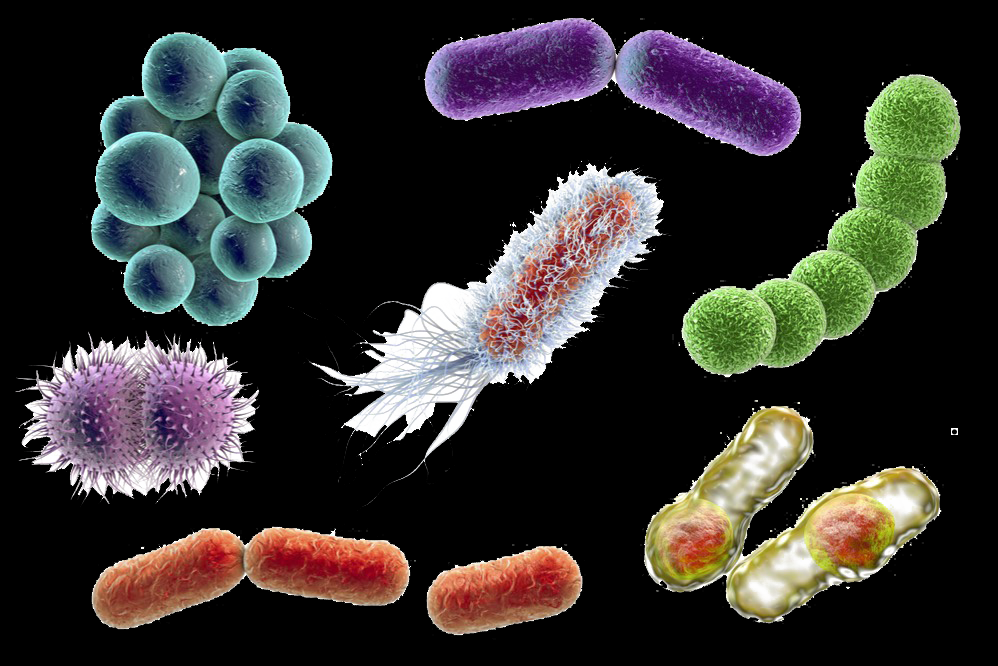

Les humains et les animaux vivent en contact avec les micro-organismes de l’environnement, mais aussi en symbiose avec leurs microbiotes. Ce sont des communautés microbiennes propres à l’organisme, qui les héberge durablement et avec lesquelles il entretient une relation constante, fruit d’une évolution qui s’est déroulée en parallèle à la leur. Les interactions qui s’établissent peuvent avoir des effets positifs ou négatifs, au niveau local ou systémique, sur la santé des hôtes. Des grandes fonctions physiologiques telles que la défense contre les infections, le métabolisme, et la digestion sont impactées par ces associations. A l’exception de quelques cas considérés comme particuliers, tel que le rumen chez les ruminants, ou l’intestin postérieur des termites, les microbiotes ont été longtemps considérés comme des populations de microorganismes accessoires ou tout au mieux des « boîtes noires » dont on étudiait peu les structures et fonctions en lien avec leur hôte. L’utilisation d’outils de biologie moléculaire, et en particulier des techniques à haut débit, permet aujourd’hui de mieux évaluer la diversité taxonomique et fonctionnelle au sein des microbiotes et de comprendre les mécanismes à la base des effets directs sur la santé de l’hôte ou de sa préservation (nutrition).Cette unité traite particulièrement des aspects biologiques des communautés microbiennes et des interactions avec l’hôte. Cependant elle partagera des cours magistraux et des activités pédagogiques avec l’unité « Microbiote des animaux et de l’homme : outils bio-informatiques pour l’étude des communautés et des interactions avec l’hôte - effets sur la santé» qui, elle, développe la valence bio-informatique.

- Enseignant: Aurélie BALIARDA

- Enseignant: Pierre Henri BENETTI

- Enseignant: Valérie BERTHELOT

- Enseignant: ANNE-MARIE DAVILA-GAY

- Enseignant: Colin TINSLEY

- Enseignant: Chloé Vigliotti

Modalités:

ECTS:

Type:

Complexité:

Condition d'accès:

Année: 24/25