Synthèse 1 : STRUCTURES ET COMPOSANTS CELLULAIRES

Ce cours en ligne synthétique reprend les points de programme suivants :

Ce cours en ligne synthétique reprend les points de programme suivants :

- Synthèse sur le cytosquelette

- Synthèse sur la matrice extracellulaire animale

- Synthèse sur la paroi végétale

Introduction à la paroi des cellules végétales

Les cellules végétales sont des cellules « revêtues »

d’une matrice extracellulaire continue et solide : la paroi. La paroi dite pectocellulosique est présente autour

de toutes les cellules des plantes terrestres. Elle est constituée d’un

ensemble structuré de macromolécules dans une solution aqueuse complexe.

Fonctions de la paroi

La paroi végétale a joué un rôle majeur au cours de l’évolution dans la conquête du milieu aérien par les végétaux grâce aux fonctions qu’elle remplit :

- Soutien : la paroi assure une fonction de soutien du végétal et permet à certains arbres d’atteindre des hauteurs très élevées (exemple du séquoia géant pouvant atteindre 75 m de haut).

- Forme : la paroi joue un rôle majeur dans l’acquisition et le maintien de la forme cellulaire chez les végétaux.

- Croissance : la déformation contrôlée de la paroi primaire combinée à la poussée vacuolaire permet la croissance cellulaire.

- Échanges : avec le milieu ou entre les cellules.

- Protection : elle constitue une

barrière protectrice contre des stress biotiques (pathogènes) ou abiotiques

(sécheresse par exemple).

Architecture de la paroi pectocellulosique

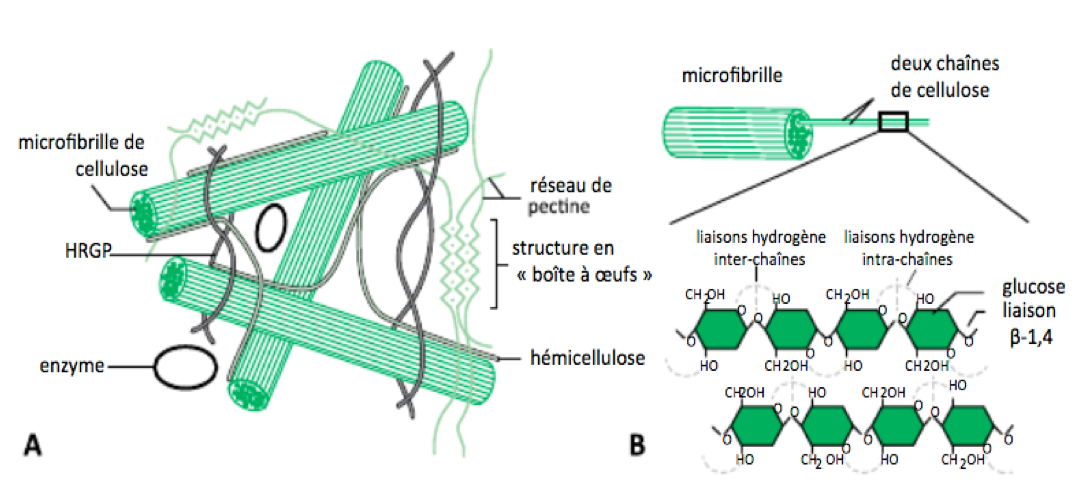

Les principaux éléments constitutifs de la paroi sont les suivants (Figure 1) :

- Une « armature » de cellulose : la cellulose est un polymère de glucose. C’est la molécule renouvelable la plus abondante à la surface de la terre. Les molécules de cellulose sont synthétisées vers l’extérieur de la cellule par des complexes protéiques constitués de cellulose synthase, enchâssés dans la membrane plasmique. Les chaînes de cellulose s’associent par des liaisons faibles intra- et intermoléculaires et forment des structures cristallines, mécaniquement résistantes, les microfibrilles.

- Un gel hydraté de pectines : ces polysaccharides complexes, chargés négativement, sont reliés entre eux par des ions calcium, chargés positivement, au niveau de structures en « boîte à œufs ». Le réseau ainsi formé retient de l’eau, constituant un gel. Les pectines constituent également le « ciment pectique » de la lamelle moyenne (partie externe de la paroi, séparant deux cellules végétales et qui permet aux cellules de s'associer en tissus ; voir Figure 3).

- Des macromolécules assurant une cohésion d’ensemble : les hémicelluloses, polysaccharides complexes, lient les microfibrilles les unes aux autres par des liaisons faibles ; des glycoprotéines riches en hydroxyproline (« Hydroxyproline-Rich Glycoproteins » ou HRGP), établissent des liaisons covalentes avec les pectines et les hémicelluloses.

- Des enzymes aux propriétés catalytiques variées : elles confèrent diverses fonctions dynamiques à la paroi.

Figure 1 : Structure moléculaire de la paroi primaire d’une cellule de plante terrestre ou embryophyte. (A) Modèle architectural montrant l’interaction entre microfibrilles de cellulose, hémicellulose, pectines et HRGP. (B) Organisation de la cellulose au sein des microfibrilles. http://univ.scholarvox.com.proxy.scd.upsud.fr/reader/docid/88808041/page/19?searchterm=%20paroi

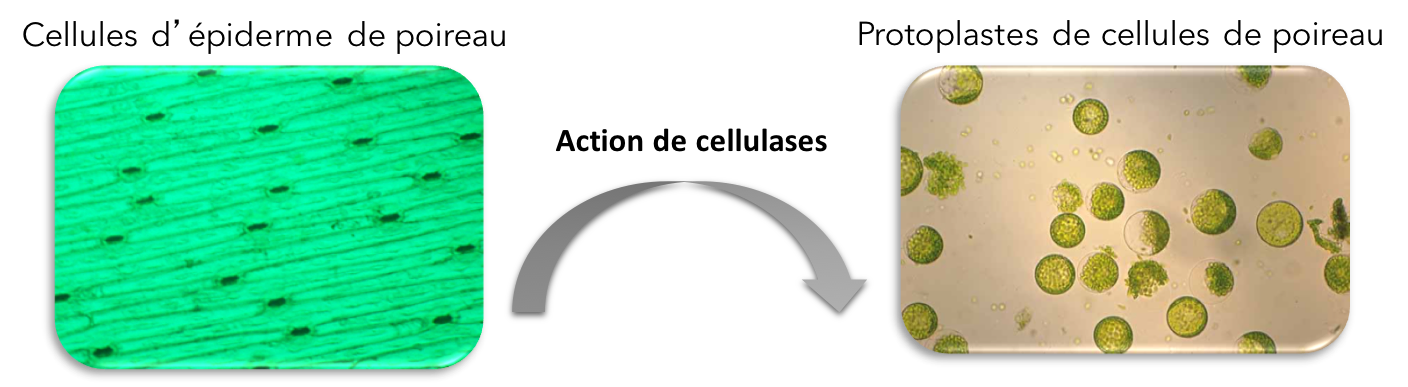

Si la paroi confère leur forme aux

cellules (Figure 2), elle reste plastique au cours de la croissance, permettant

l’élongation cellulaire. Nous en verrons le mécanisme en synthèse 6.

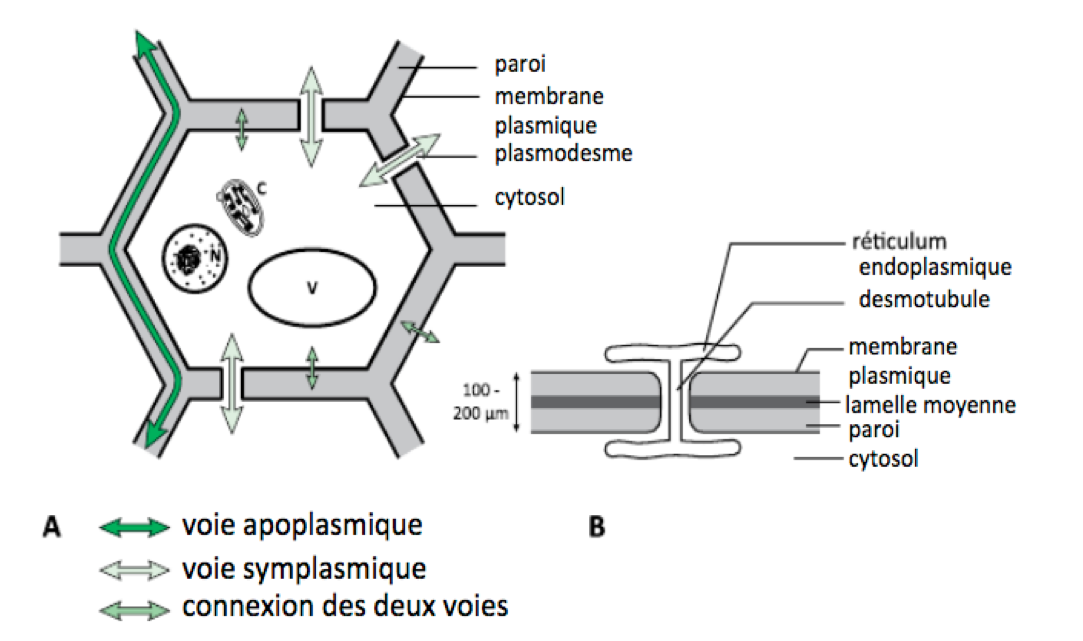

Les parois connectées de deux cellules voisines peuvent présenter :

- Une lamelle moyenne pectique flanquée des couches cellulosiques.

- Des méats, espaces intercellulaires situés au niveau de zones de décollement.

- Des plasmodesmes, petits canaux permettant la communication du cytoplasme des deux cellules. Ponts cytoplasmiques de 20 à 40 nm de section, ils connectent les cytoplasmes en un vaste réseau intercellulaire appelé symplasme (Figure 4).

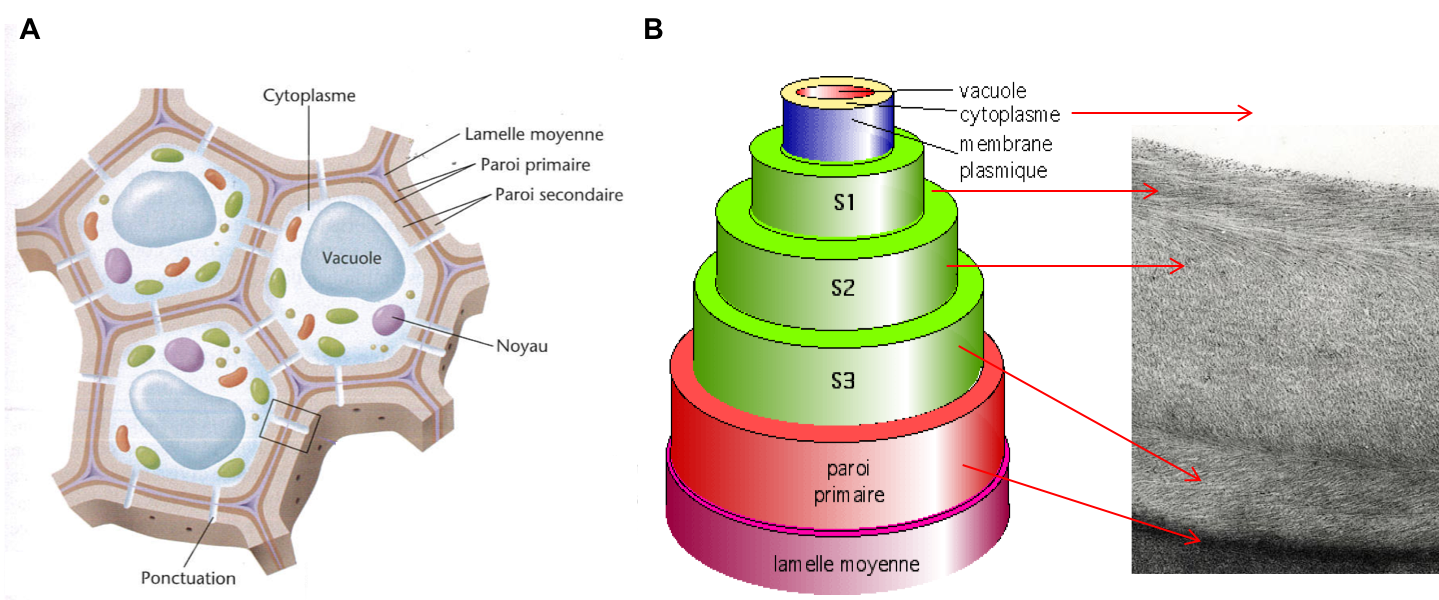

Paroi primaire et paroi secondaire

Chez les plantes ligneuses (opposées

aux plantes herbacées) la structure de la paroi peut être plus complexe. Une

paroi dite « primaire » se forme dans les jeunes cellules

encore en croissance. Une paroi dite « secondaire » se forme

ultérieurement et vient se superposer à la paroi primaire, vers l’intérieur de

la cellule (Figure 3). Outre les composants trouvés dans la paroi primaire,

s’ajoute notamment un polymère hydrophobe appelé lignine. La présence de

lignine modifie les propriétés de la paroi (accroissement de la rigidité et imperméabilisation).

Figure 3 : (A) Schéma de cellules végétales

indiquant la position relative des parois primaire et secondaire et de la

lamelle moyenne séparant 2 cellules. (B) Schéma de la structure en

« contre-plaqué » formée par les parois primaire et secondaire (S1-3)

et photo de microscopie électronique d’une coupe transversale de paroi de fibre

de lin.

Propriétés de la paroi

- Génération d’une pression de turgescence : Lorsque l'eau entre dans la cellule végétale, la vacuole se remplit et grossit et ses membranes se tendent. On parle alors de turgescence des cellules. La pression exercée par l’eau sur le cadre semi-rigide qu’est la paroi est appelée « pression de turgescence ». La résistance de la paroi permet d’éviter l’éclatement de la cellule quand celle-ci est mise en présence d’un milieu plus dilué (hypo-osmotique). En revanche, un protoplaste, c’est-à-dire une cellule dont la paroi a été digérée par des enzymes (Figure 3), ne peut pas résister dans cet environnement.

- Diffusion de l’eau et des ions : les parois forment un continuum entre cellules contiguës, que l’on nomme apoplasme. Il permet une libre diffusion de l’eau et des ions. Ce compartiment représente donc une voie possible pour le transport à longue distance de l’eau que l’on appelle la voie apoplastique (Figure 4).

Figure 4 : Voies apoplasmique

et symplasmique. (A) Représentation schématique des différentes voies. (B) Coupe

simplifiée d’un plasmodesme. N : noyau ; C : chloroplaste ;

V : vacuole.